|

| 八絋之基柱(あめつちのもとはしら) |

明治維新以降の近代史において、日本が最も警戒していたのは一貫して「ロシアの南下政策」でした。

日清戦争、日露戦争もロシアの南下政策に対抗して起きた戦争です。

北方へ目を向けたこの国防方針を「北進論」と言います。

しかし、支那事変が長引くにつれて、南方へ進出して資源を確保するべきだという「南進論」の声も強まって行きました。

そして1939年のノモンハン事件におけるソ連軍との戦いによって一個師団を壊滅させられ、その戦果は適正に評価される事なく「日本軍の惨敗だった」「ソ連軍強し」という印象だけが強く残ってしまい、北進論は勢いを失ってしまいます。

そして南進政策は正式に国策として採用される事になり、その第一歩として「北部仏印進駐」が行われました。

(北部仏印進駐について)支那事変13 日本包囲網

1941年にドイツがソ連と戦争を始めると、再び北進論が息を吹き返し、ドイツと共にソ連を攻めるべきだという意見が出始めます。

|

| ドイツのソ連侵攻 |

日ソ中立条約締結に尽力した外務大臣「松岡洋右」でさえ、条約を破棄してソ連に攻め込むべきだと主張し、首相の近衛文麿と対立するほどでした。

|

| 松岡洋右 |

これに対し、近衛首相は松岡外相を外して組閣をやり直し、第三次近衛内閣を発足させて「南進論」の姿勢を強めます。

|

| 大惨事近衛内閣 |

そして、日本とアメリカの関係を決定的に悪化させる行動に出てしまうのでした。

「南部仏印進駐」です。

支那事変が続く中で、日本とアメリカの関係は徐々に悪くなっていました。

1938年末に第一次近衛内閣が「東亜新秩序」という声明を発表し、これまでの、欧米が主導権を握っていた支那における秩序に啖呵を切った事によって、日米間の溝は深くなってしまい、アメリカは各国を巻き込んで対日経済制裁を実行していくようになります。

1939年の「日米通商航海条約の破棄」を皮切りに始まった貿易規制によって、1940年には航空用燃料と鉄くずが禁輸になり、他にも様々な輸出規制を受けました。

|

| あまりにも一方的に破棄された日米通商航海条約 |

当然、日本は最大の貿易相手国だったアメリカとの関係を見直さざるを得なくなり、新しい資源の供給先を見つけねばなりません。

日本は石油産出国であるオランダ領インドネシアと交渉を続けましたが、アメリカの圧力によって決裂してしまいます。

すでに「北部仏印進駐」を果たしていた日本でしたが、これによってさらに「南部にも進駐し、オランダ領インドネシアに圧力をかけるべき」という強硬論が主張されるようになったのです。

この意見に当初は反対していたのが松岡外務大臣でしたが、先述したように近衛首相と対立した際に外務大臣を外されてしまい、7月28日に日本軍はフランス領インドシナ南部へと進駐を実行しました。(南部仏印進駐)

|

| 南部仏印進駐 |

東南アジアへの進出の意図が見え隠れするこの南部仏印進駐は、東南アジアに植民地を持つアメリカ、イギリス、オランダなどの国々の警戒心を一気に高める事になってしまいます。

アメリカは遂に、南部仏印進駐の二日後、日本の在米資産を凍結します。

これによって日本政府や日本の企業、個人が外国に持っている資産をアメリカが管理する事になり、通帳からお金を引き出したり送金したり、土地の名義を変えたりする事ができなくなりました。

|

| 資産凍結は本当にやばい |

アメリカドルも使用できなくなり、当時日本の輸出量の40%を占めていたアメリカと貿易ができなくなってしまったのです。

そしてイギリス、オランダもこれに追従するように日本資産の凍結を決定しました。

この資産凍結は、日本を世界経済から締め出す厳しい制裁であり、宣戦布告にも等しいものであり、アメリカは、外貨を獲得できなくなった日本ならば、例え戦争になろうとも一年以内にケリがつくと踏んでいたのです。

アメリカはこの時期から最大限に日本を挑発していたのだと言えます。

しかし実は、資産凍結をあらかじめ予測していた日本政府は、貿易金融を担っていた横浜正金銀行から大量のドルを、ブラジル銀行に開いた講座へ移し替えていました。

さらには国債を発行して、それを日本銀行が引き受けて膨大な紙幣を発行し、軍事費を捻出し、国家総動員法による統制経済によって物価を固定し、インフレを力づくで押さえ込んだのです。

こうして日本は「3年は持つ」と言われた戦時体制を築き、アメリカに対抗しました。

しかしアメリカの制裁は、資産凍結だけではありません。

8月1日、追い打ちをかけるように、アメリカは「全侵略国に対する石油の輸出禁止」を発表したのです。

石油が一滴も入ってこなくなった日本の石油の備蓄量はすでに「一年半分」しか残っていませんでした。

アメリカ海軍のスターク提督は、

「石油禁輸の後は、日本はどこかへ進出して石油を取得する他なかったのであり、自分が日本人でもそうしたであろう」

と後に述べているように、石油を手に入れる事が出来なくなった日本が、アメリカに攻撃を仕掛けてくるであろう事を理解していました。

石油の禁輸によって、日本とアメリカの開戦に「王手」がかけられたのです。

もう後戻りのできない、日米開戦の避けられない「手遅れ」の状況に追い込まれた日本で、衝撃的な事件が起こりました。

「ゾルゲ事件」です。

「リヒャルト・ゾルゲ」というソ連のスパイが、諜報団を組織して日本国内で諜報・謀略を行なっていた事が発覚し、構成員が次々と逮捕されたのです。

|

| ゾルゲ事件 |

ドイツ人の父とロシア人の母の間に生まれたリヒャルト・ゾルゲはドイツ人として生まれ育ちました。

大叔父は、共産主義の生みの親であるカール・マルクスの秘書を務めていた人物であり、思想の根底にそういった環境が影響していたのかどうかは定かではありませんが、ゾルゲはロシア革命に大きな衝撃を受け、共産主義思想に染まり、共産党員として活動することになります。

|

| リヒャルト・ゾルゲ |

上海でスパイ活動をしていたゾルゲは、1933年にナチス党員に扮して日本に赴きました。

アジアの歴史や文化などを叩き込んでいたゾルゲは、駐日ドイツ大使館の要人達に重宝され、信頼を勝ち得て大使館情報員に任命されるほどになり、日本とドイツの機密情報はソ連に筒抜けになってしまうのです。

日本の軍事作戦などの公文書にも目を通せる立場になっていたゾルゲは、さらに日本政府の中枢の情報を入手すべく、上海時代からの知り合いであり、近衛内閣のブレーンとなっていた「尾崎秀実」と接触を図りました。

|

| 尾崎秀実(おざき ほつみ) |

尾崎秀実は東京帝国大学出身のエリートで、在学中に読みあさった「資本論」などの書物により完全に共産主義者に染まっていました。

朝日新聞社に入社した尾崎は、上海支局に務めていた時期にゾルゲと知り合います。

ゾルゲを通じてモスクワへ送られたレポートが高く評価されたことがきっかけとなり、尾崎はコミンテルンに協力していくことになります。

そして尾崎は日本に帰国した後、正式に「ゾルゲ諜報団」の一員として活動していくことになり、評論家として各誌面で論陣を張り、世論を煽って支那事変拡大を主張していきました。

|

| 戦争を煽りまくった朝日新聞 |

尾崎は近衛文麿総理主催の勉強会「朝飯会」にも出席し、南進論を徹底的に主張するなどして、政策に大きく影響を与えました。

「南進論」とは、日本の矛先がソ連に向かないようにするための、コミンテルンの策略だったのです。

日本の目を北ではなく南に向けさせ、日本が南部仏印進駐に踏み切った時点で、尾崎秀実の謀略は成功したと言えるでしょう。

結果として日本国内の北進論は勢いを失い、ソ連は安泰、日本は英米と戦うハメになったのです。

1935年に行われた第7回コミンテルン大会での、スターリンの「砕氷船のテーゼ」が思い起こされます。

「ドイツと日本を暴走させよ。

しかしその矛先を祖国ロシアへ向けさせてはならぬ。

ドイツの矛先はフランスと英国へ。

日本の矛先は蒋介石の中華民国へ向けさせよ。

そして戦力の消耗したドイツと日本の前に、最終的に米国を参戦させて立ちはだからせよ。

日独の敗北は必至である。

そこで、日本とドイツが荒らし回って荒廃した地域、つまり砕氷船が割って歩いた跡と、疲弊した日独両国をそっくり共産主義陣営にいただくのだ」

スターリンの高笑いが聞こえて来るようです。

スターリンは、ゾルゲからの報告をもとに「日本が攻めて来ない」という確信の上で、ドイツ戦線に躊躇なく大兵力を投入し、撃退する事に成功したのです。

|

| ヨシフ・スターリン |

|

| 今では左翼に大人気 |

これを皮切りに芋づる式に関係者が逮捕されていき、遂にはゾルゲや尾崎までもがスパイである事が判明したのです。

さらに、内閣の政策を立案する「企画院」にも、多数の共産主義者が紛れ込んでいるとして、1940年頃から多くの企画院職員が逮捕される「企画院事件」が起きていました。

要するに、日本の政府の中枢は共産主義に乗っ取られていたのです。

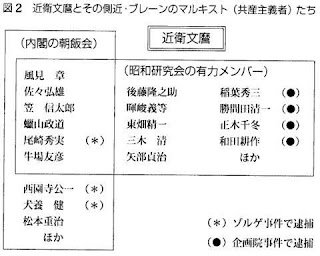

何しろ、内閣の勉強会「朝食会」から逮捕者が3名、内閣のブレーンである「昭和研究会」からも4名の逮捕者が出て、逮捕をまぬがれた者の中には、戦後に社会党などの左派勢力して活躍した人物もいたほどです。

|

| 近衛内閣は真っ赤っか |

近衛文麿は、後に第一次、第二次内閣の時の事を振り返って

「何もかも自分の考えていた事とは逆の結果となってしまった。」

「何者か目に見えない力に操られていた気がする」

と語っており、近衛自身が共産主義者だったのか、それとも操られていただけなのかどうかは、未だに定かではありません。

|

| 近衛文麿 |

支那事変を拡大させ、南進を推し進めて英米との関係を決定的に悪化させた近衛内閣は、ゾルゲ事件が決定打となって総辞職に追い込まれる事になりました。

近衛内閣の後を継いだのは、陸軍大臣であった東條英機です。

東條内閣は日米開戦を避けるべく、最後の直接交渉を重ねる事になるのですが、それは次回書かせていただきます。

|

| 東條内閣 |

ここで話は変わりますが、日本には古来から「八絋一宇」の精神というものがあります。

「八絋」とは8つの方角、すなわち世界を表し、「一宇」とは1つの家の屋根を示しています。

八絋一宇という言葉は、大正時代の国体研究によって作られたものですが、もとは日本書紀に出てくる神武天皇の勅令の中の「掩八絋而為宇」に由来します。

「八絋(あめのした)を掩いて(おおいて)一宇(いえ)にせむ」

これはあらゆる方角が1つの屋根になるように、すなわち全世界が一軒の家に住むように、世界の平和を謳った神武天皇の教えなのです。

明治維新を経て海外へ目を向けた日本人が目の当たりにしたのは、白人国家に蹂躙され続けるアジアでした。

唯一、白人国家に対抗しうる有色人種国家であった日本を盟主として、アジア諸国を連帯させて勢力圏を築こうとする「アジア主義思想」が広がり、日本人の思想家達は支那での革命家を後押ししていました。

|

| アジアの独立国家は「タイ」以外に存在しない |

このような「アジア解放」を願う日本人の精神でさえも、近衛内閣はしっかり利用しています。

第一次近衛内閣の時に出した声明「東亜新秩序」は、日本主導の新しいアジア構想を謳ったものであり、英米を大いに刺激しましたが、この中に「皇国の国是は八絋を一宇とする建国の大精神に基づく」と書かれており、これが初めて政府が公式に「八絋一宇」の言葉を使用した出来事になりました。

そして第二次近衛内閣の時に、外務大臣の松岡洋右が初めて「大東亜共栄圏」と言う言葉を用いました。

「八絋一宇」「大東亜共栄圏」などの言葉を用い、アジアの共存・共栄を目指すことを「国策」として定めた事により、南進政策に大義を与えたのです。

|

| 大東亜共栄圏構想 |

コミンテルンの「日本の目を南方に向けさせる事」という策略と、日本人の気高い「八絋一宇」の精神との利害関係が一致してしまったというのは、なんとも皮肉なことです。

大東亜の名の下に、日本は破滅に向かって突き進んでいくことになるのでした。